CRISPR诊断技术目前的应用现状如何?是否已经进入转化的加速期?

回顾CRISPR技术在体外诊断领域的发展史。2016年5月,合成生物学家Collins首次利用CRISPR技术建立了寨卡病毒检测方法。2017年4月,华人科学家张锋团队第一次系统介绍了CRISPR技术在分子诊断中的应用。我国王金教授团队也在2018年系统阐述了基于CRISPR技术的HOLMES分子诊断技术。

新冠疫情的发生加快了CRISPR诊断技术的临床转化步伐,国内外有4款CRISPR相关新冠检测产品在此期间获紧急授权使用,但疫情结束后未见有更多采用相似技术策略的检测产品获批。CRISPR诊断技术仍处于临床转化的探索阶段。

CRISPR诊断技术目前的应用现状如何?是否已经进入转化的加速期?本次从科研、专利及临床试验三个层面简要分析CRISPR诊断技术的应用现状。

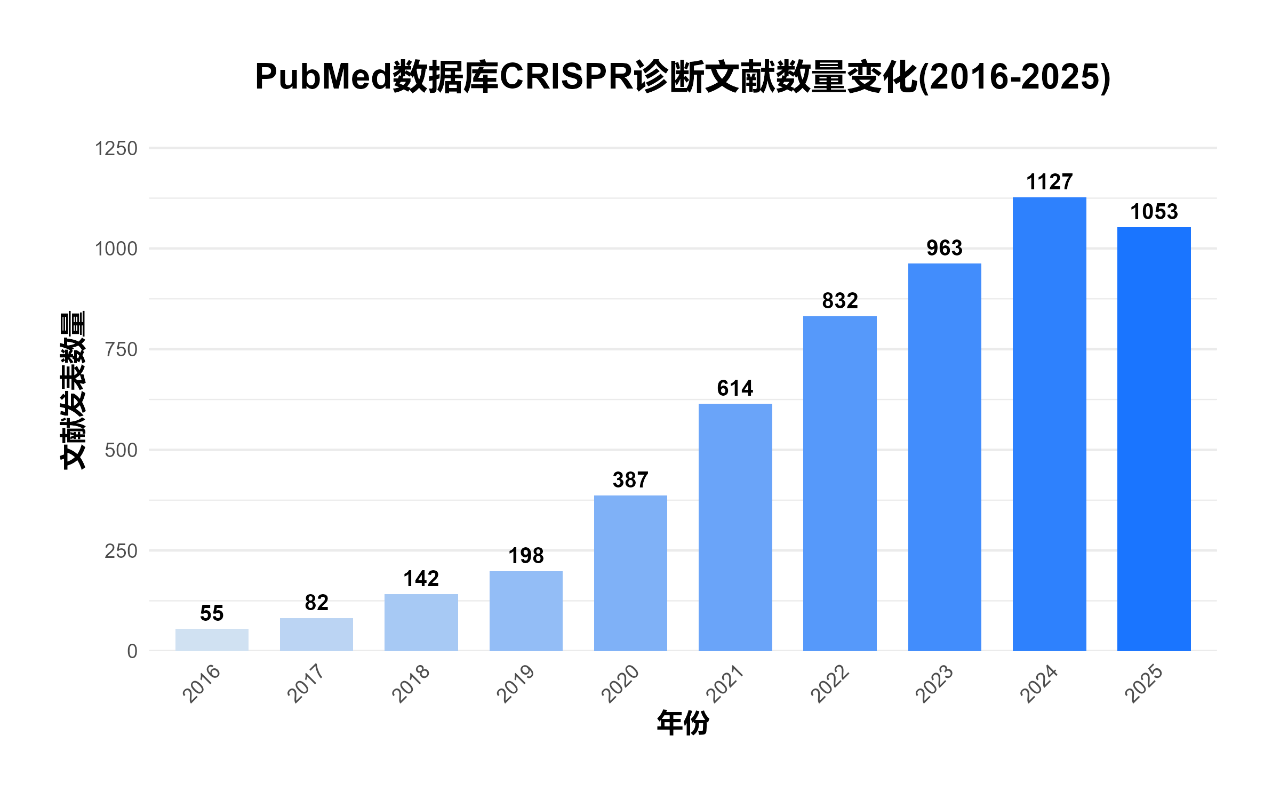

近年来CRISPR诊断相关文章发表数量持续增加。并已演化出CRISPR核酸检测、非核酸检测、免扩增核酸检测、一锅法检测、CRISPR诊断体系优化、ago检测系统等诸多研究领域。在病原体检测、肿瘤突变检测、食物安全检测等领域展现出良好的应用潜力。

图1 CRISPR诊断相关文献数量变化。注:以关键词检索PubMed数据库获得,仅供反映文献数量变化趋势

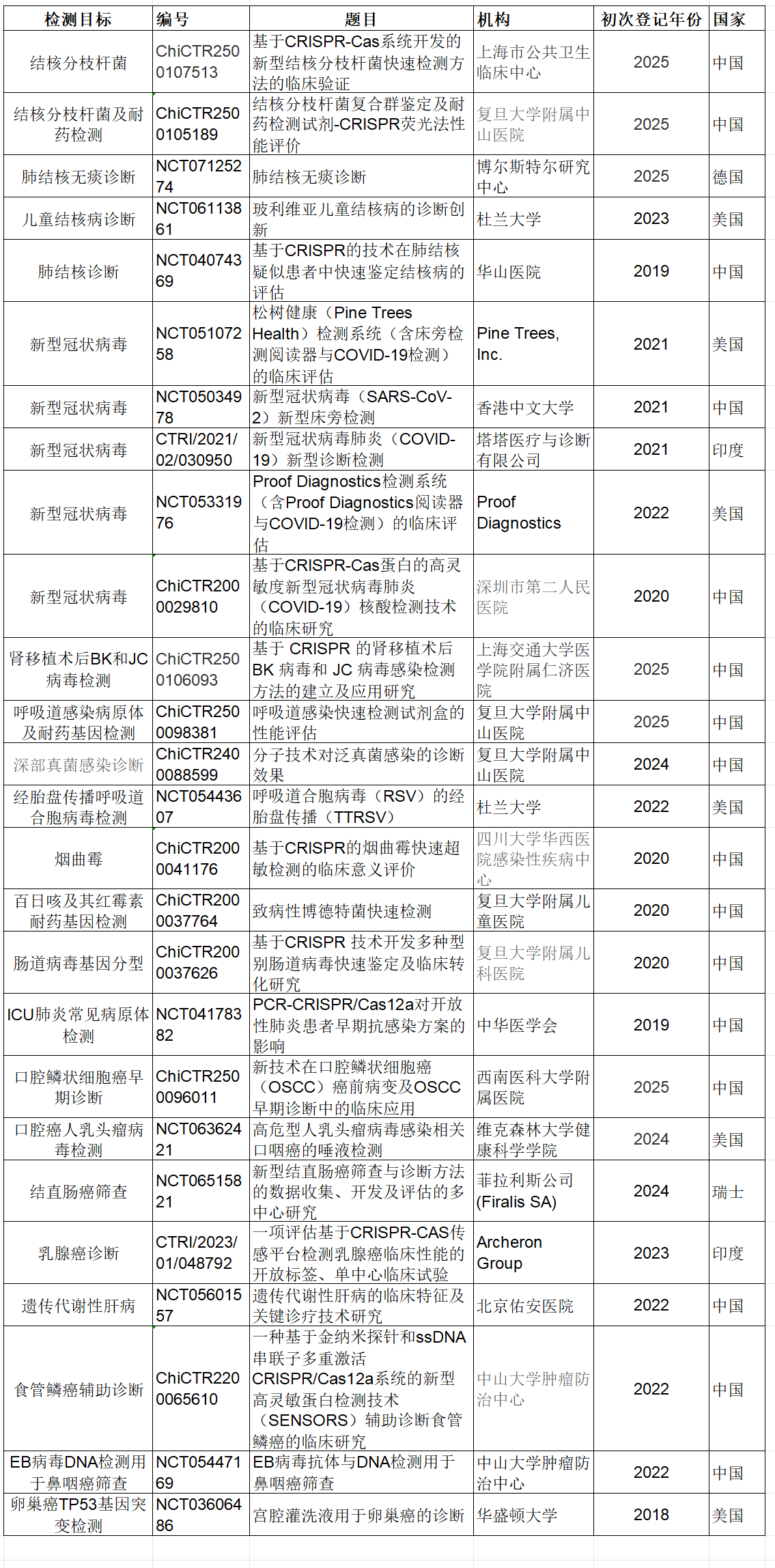

查询美国临床试验注册中心(https://www.clinicaltrials.gov)、世界卫生组织国际临床试验注册平台(https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform)及中国临床试验注册中心(http://www.chictr.org.cn),筛选CRISPR诊断相关临床试验信息并去重。

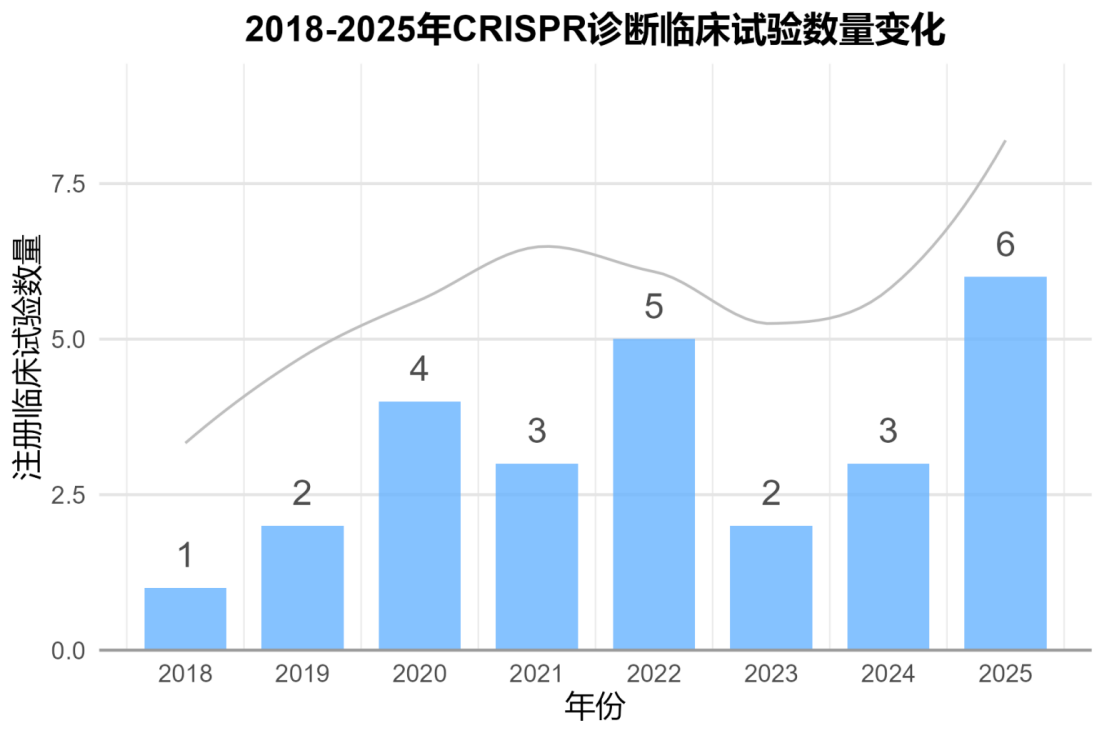

截至2025年8月27日,三个数据库中,CRISPR诊断登记临床试验共计约26个(附录一)。进一步分析数据可见:

时间趋势上:

2018—2025年间开展CRISPR诊断临床试验的产品数量呈现逐步增加趋势(图2),其中2020-2022年间,受新冠疫情的影响,相关临床试验数量出现明显增加,随后在2023年下降。

2025年仅1-8月间,就有6个基于CRISPR诊断技术的临床试验申请,且6个临床试验中无新型冠状病毒相关试验。临床试验数量的突然快速上升一定程度说明CRISPR诊断技术可能已逐步进入临床转化探索的加速期。

图2 2018—2025年间申请临床试验数量变化

目标疾病上:

既往开展或即将开展的26项CRISPR诊断临床试验中,覆盖以下三类疾病的诊断:

病原体检测,包括:结核分枝杆菌、新型冠状病毒、烟曲霉、百日咳及其耐药基因、肠道病毒、呼吸道合胞病毒、EB病毒、人乳头瘤病毒、其他真菌、ICU肺炎常见病原体等;

肿瘤突变相关检测,包括:卵巢癌、食管癌、鼻咽癌、乳腺癌、结直肠癌、口腔鳞状细胞癌等;

其他。如:遗传代谢性肝病的基因诊断。

其中,结核分枝杆菌诊断相关项目数量最多,达到5项,与新型冠状病毒持平。2025年即有3项基于CRISPR的结核分枝杆菌诊断临床试验。(附录一)

从数量上看,结核分枝杆菌快速、便捷筛查更有可能成为CRISPR诊断技术转化的下一个重点。

便捷化检测成为各临床试验中的重点,如上海市公共卫生临床中心及德国博尔斯特尔研究中心临床试验均同时关注唾液、舌拭子等多种样本类型的检测性能;

杜兰大学的临床试验则着重关注血液样本类型,其产品CRISPR-TB也在今年获FDA突破性医疗器械认证;复旦大学附属中山医院临床试验则着重关注口咽拭子。

此外,得益于CRISPR诊断技术可实现单碱基检测的高特异度特点,其在肿瘤相关突变检测的试验数量也达到7项。

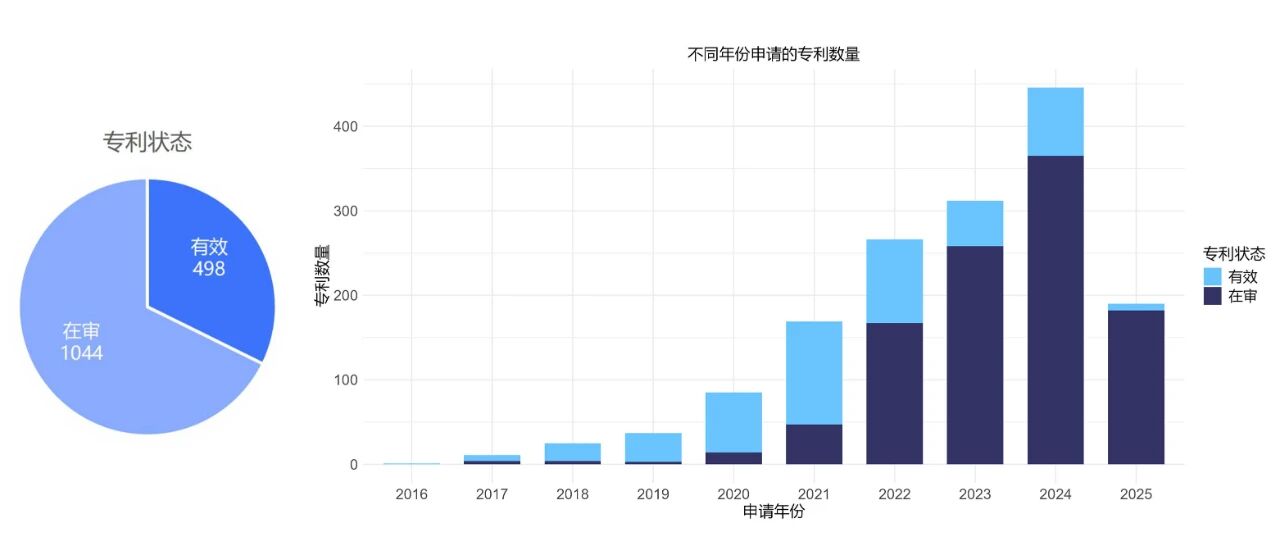

以CRISPR诊断为关键词检索专利数据库,国内已有约1542个CRISPR诊断相关有效或在审的专利申请,各年份专利数量呈现逐渐增加趋势。

图3 CRISPR诊断相关专利状态及申请数量变化(依据现有数据估算每年申请数量变化趋势,与实际数量存在一定偏差,仅供参考)

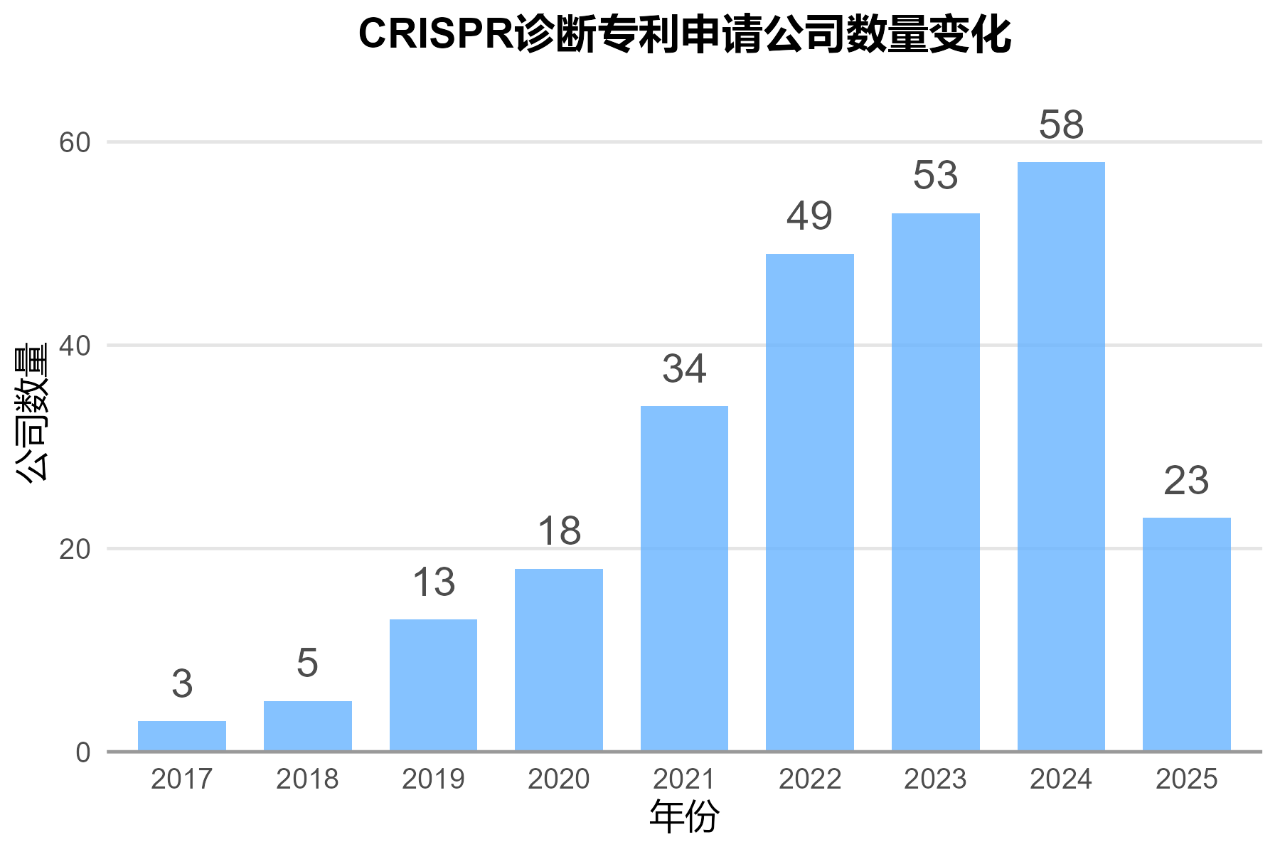

企业层面,科研院所仍是CRISPR诊断专利申请的主要来源,有企业参与申请的专利数量约366个,涉及约185个企业。并且,每年申请CRISPR诊断专利的企业数量呈现逐渐增加趋势。

图4 国内不同年份申请CRISPR诊断专利的公司数量变化

其中,国内企业,如:山东舜丰生物、吐露港生物、亿森宝生物、广州胜全生物、博迪泰生物、杰毅生物、普世利华生物、微远基因、迅识生物、博嘉生物等为CRISPR诊断专利申请数量较多的公司。

国外企业,如罗氏也在今年公开了将PCR与Cas12a组合实现高敏DNA检测的专利技术。

因此,无论从科学研究文献数量、临床试验数量及专利申请数量来看,CRISPR诊断技术均处于快速发展的阶段。临床试验数量的快速增加表明其临床转化探索已逐步进入加速期。申请相关专利企业数量的增加表明越来越多的国内外企业开始提前布局CRISPR诊断技术。

回顾国内PCR诊断技术的应用历史。PCR技术最初临床应用过程中也非一帆风顺。20世纪90年代,国内PCR技术初步应用于临床,但因缺乏规范与管理,导致结果可靠性低,滥用严重。1998年被原卫生部叫停。经过四年论证,2002年卫生部发布相关管理办法与工作规范,重启临床应用,并严格要求实验室具备相应条件、人员及标准化操作流程。

对比PCR的发展历程,当前CRISPR诊断技术在临床转化中所面临的局面似乎更为复杂。除了新技术普遍存在的性能波动、标准缺失等共性挑战之外,PCR、二代测序等技术已作为分子诊断的基石深入各大医院,成为标配检测平台,同时以PCR为核心的POCT设备也已在临床实践中广泛应用并日趋成熟。

在此背景下,CRISPR诊断技术需要凭借自身设备依赖低、灵敏度与特异度高等技术特点突破PCR已构筑起的行业壁垒,寻找具有独特临床价值的应用场景,逐步建立专属的技术标准体系——这条创新之路,依然道阻且长。

然而,随着全球研发力量的持续投入与关键技术瓶颈的逐步攻克,CRISPR诊断如今正逐步迈入临床转化的加速探索期,将有望在不久的将来迎来突破。

附录一 部分国内外开展的CRISPR诊断相关临床试验信息

发表评论 取消回复