中美贸易战的持续升级,本质是技术主权与供应链安全的深度博弈。这场始于 2025 年的贸易摩擦,通过关税壁垒、技术封锁与市场重构三重机制,重塑了中国 IVD 产业的竞争格局 —— 既加剧了核心原料的 “卡脖子” 困境,也倒逼行业加速国产化进程,催生了从被动承压到主动破局的产业蜕变。

中美贸易战的持续升级,本质是技术主权与供应链安全的深度博弈。这场始于 2025 年的贸易摩擦,通过关税壁垒、技术封锁与市场重构三重机制,重塑了中国 IVD 产业的竞争格局 —— 既加剧了核心原料的 “卡脖子” 困境,也倒逼行业加速国产化进程,催生了从被动承压到主动破局的产业蜕变。

IVD原料市场现状

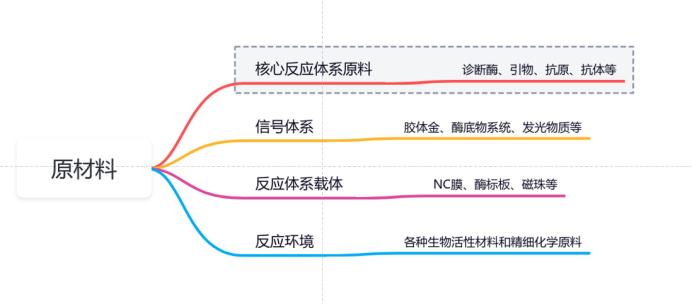

IVD原料广义涵盖体外诊断试剂与设备的生物/非生物材料及零部件,狭义聚焦生化、免疫或分子诊断试剂的反应体系原料,包括核心反应体系、信号体系、载体及反应环境四大组成部分。

全球市场:根据 Cognitive Market Research 的数据,到 2024 年,全球 IVD 原材料市场规模将达到 152.412 亿美元。从 2024 年到 2031 年,它将以 14.20% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。2024 年北美市场规模达 60.96 亿美元,占据 40% 以上份额;欧洲占据30%。

中国市场:亚太地区的市场份额约占全球收入的 23%,到 2024 年市场规模为 35.0548 亿美元,从 2024 年到 2031 年将以 16.2% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。2024年中国市场规模达 15.77 亿美元,占亚太总量的 45%。

原料国产替代的痛点

(一)行业结构分散,垄断与内卷并存

根据IVD研究社整理的《中国IVD试剂原材料供应商名录(2024)》得知,中国拥有超过 300 家原材料企业,美国66 家,德国、日本、英国在 10-20 家左右,尽管国内企业数量不少,但欧美和日本的企业在全球市场中占据主导地位,尤其是一些细分领域的关键原材料。例如,高端抗体抗原、诊断酶等领域长期被欧美日企业把控,国内企业多集中于中低端市场,导致同质化竞争激烈,行业内卷严重。企业规模小、研发投入不足,难以突破技术壁垒,陷入 “低价竞争 — 利润薄弱 — 创新乏力” 的恶性循环。

(二)核心原料依赖进口,“卡脖子”问题突出

国内关键原材料进口占比超80%,尤其在酶、磁珠、微球等高端领域几乎完全受制于人。进口原材料不仅价格昂贵,且面临供应链不稳定风险 —— 稀缺品类对中国实行技术封锁,疫情期间更暴露出供应链断裂的隐患。中游试剂企业为保证产品性能,不得不依赖进口原料,进一步压缩了国内原材料企业的生存空间,限制国产化进程。

(三)质量参差不齐,标准化体系缺位

体外诊断原材料行业具有较高的技术门槛,对生产工艺、研发能力以及质量控制等方面都有着极为严苛的要求。然而,中国IVD原材料行业长期面临“质量参差不齐”与“标准化体系缺位”的双重困局。不同的原材料生产企业所制定的质量标准各异,这使得市场上流通的原材料在性能和稳定性上存在较大差异,给中游的 IVD 试剂和仪器生产企业带来了诸多困扰,影响了产品的最终质量和性能。

(四)产业链协同效率低,技术交流匮乏

上中下游技术交流存在 “信息壁垒”:原材料企业因技术保护难以获取中游试剂的真实需求,导致产品设计与应用场景脱节;中游企业采购时缺乏原料核心性能数据,无法优化试剂配方,甚至出现原料误判。此外,中游龙头企业近年自建原料研发团队,自主生产部分抗原抗体,进一步压缩上游市场空间,加剧产业链内部竞争而非协同。

(一)突破“卡脖子”技术:产学研协同创新

面对高端原材料领域的技术瓶颈,国内企业应加大对研发投入的力度,积极引进和培养高素质的研发人才,加强与高校、科研机构的合作,建立产学研用协同创新机制。以临床需求为起点,通过企业、医院、科研院所的深度协同,结合政府搭建的产学研对接平台,形成“需求-研发-转化-反馈”的闭环生态。

(二) 标准化建设:从“无序”到“规范”

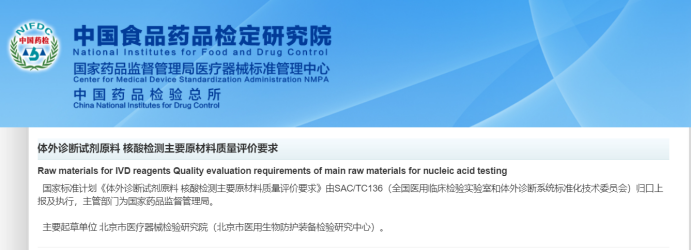

原材料是体外诊断试剂的主要组成部分,是体外诊断试剂质量水平的重要决定因素,影响着体外诊断试剂灵敏度、特异性、精密度、稳定性等各项性能。科学合理地开展产品的主要原材料研究,确定原材料的质量标准,是产品设计开发的关键过程。例如由北京市医疗器械检验研究院起草的国家标准计划《体外诊断试剂原料核酸检测主要原材料质量评价要求》,规定了核酸检测相关体外诊断试剂涉及主要原材料质量评价标准要求、试验方法等内容。随着标准化的逐渐建立,行业透明度也将逐渐提升。

(三)加强产业链上下游合作与协同发展

上游企业需精准对接中游试剂厂商的技术需求,针对性优化产品性能与服务;中游企业应开放国产原材料的试用验证窗口,联合上游开展应用研究与技术攻关;下游医疗机构及科研单位需及时反馈临床痛点和使用数据,为研发提供方向指引。通过上下游协同联动,实现资源互通、技术共进,加速国产替代进程,全面提升产业链竞争力。

(四)原料企业横向合作:从“单打独斗”到“抱团突围”

国内IVD原材料企业需打破孤立竞争模式,通过协作实现资源整合与高端突破。企业可联合成立技术联盟,集中攻克高纯度酶、均质磁珠等“卡脖子”技术。共享资源降本:共建研发平台、共享专利库及设备采购,减少重复投入。行业自律提质:由协会牵头制定技术标准与价格底线,遏制恶性竞争。

机遇涌现

(一)未被满足的核心行业需求

尽管我国体外诊断原材料国产化取得了一定进展,但仍有大量核心行业需求未得到满足。例如,在酶、微球、微粒等高端原材料领域,国内企业尚未形成有效的供应能力。随着国内体外诊断市场规模的不断扩大以及对高端诊断产品需求的增加,这些未被满足的核心原材料需求将成为国内企业未来发展的重要市场空间,为国产替代提供了广阔的机会。

(二)人工智能技术的助力

人工智能技术在体外诊断领域的应用不断深化,其在体外诊断原材料研发过程中也发挥了重要作用。通过人工智能算法,可以加速原材料的筛选、设计和优化过程,提高研发效率,降低研发成本。

(三)海外新兴市场的崛起

随着全球医疗水平的提高以及发展中国家对医疗卫生事业的重视,海外新兴市场对于体外诊断产品的需求呈现出爆发式增长态势。这为我国体外诊断原材料企业提供了拓展海外市场的机会。我国企业在中低端原材料领域已经具备了一定的生产规模和技术实力,产品性价比优势明显,能够满足新兴市场对于基础诊断产品的需求。通过积极开拓海外新兴市场,我国原材料企业不仅可以扩大市场份额,提升品牌知名度,还可以积累国际化的运营经验,为企业的长远发展奠定基础。

(四)新技术与新场景的融合

新技术的不断涌现以及诊断场景的多元化发展,为体外诊断原材料市场带来了新的需求增长点。例如,居家检查、宠物诊断等新兴诊断场景的出现,促使体外诊断产品向小型化、便携化、快速化方向发展,对相应的原材料提出了新的要求。同时,分子诊断、免疫诊断等先进技术的不断进步,也需要与之相匹配的高性能原材料来支持其发展。这为原材料企业提供了创新研发的方向和市场机遇,促使企业加大在新技术领域的投入,开发出满足新场景需求的原材料产品,推动行业的升级发展。

(五)集采政策推动国产替代

随着国家医保控费政策的推进,体外诊断产品集采逐渐成为常态。集采政策的实施促使医疗机构在保证产品质量的前提下,更加注重产品的性价比。国产体外诊断原材料在成本控制方面具有一定的优势,集采政策的推动将为国产原材料创造更多的市场机会,加速国产替代的进程。

总结

随着IVD行业的不断进步,其原材料质量体系正朝着更加标准化的方向发展。行业对更高灵敏度、特异性、自动化以及现场检测能力的追求,也对原料行业提出了更高的要求。面对这些挑战,技术创新成为关键,而跨学科的合作需求也因此大幅提升,促进了产业间的加速融合。

在整体行业变化的大背景下,集采政策、技术创新和国际市场扩展等因素共同作用,使得IVD原材料行业倡导的合作与协同发展成为必然趋势。未来,中国原材料企业通过不断加强研发投入、提升质量标准、深化产业合作,将逐步突破技术壁垒,提升国际竞争力,最终实现国产替代、走向世界的目标。

发表评论 取消回复