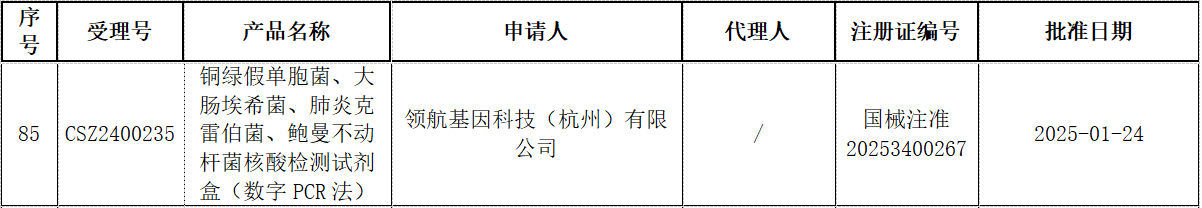

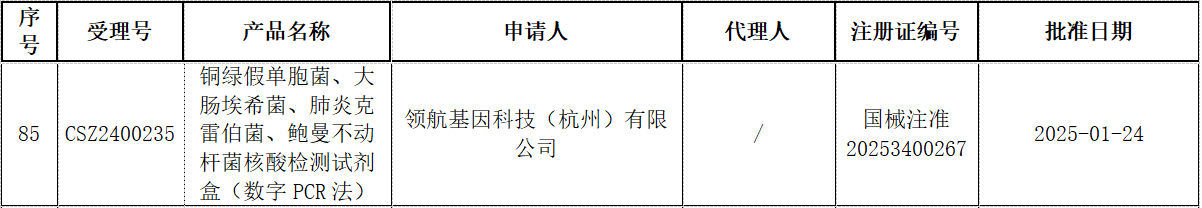

2025年1月26日,领航基因科技(杭州)有限公司的“铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒(数字PCR法)”获得国家药品监督管理局(NMPA)批准。这是继领航基因数字PCR平台获证后,全球首个获批上市的三类血流感染数字PCR诊断试剂。

该试剂盒用于检测人血浆样本中铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌以及鲍曼不动杆菌的核酸。在临床上用于辅助诊断血流感染,标志着我国在数字 PCR 这一精准分子检测平台上的原始应用创新和重大技术突破,推动了血液病原菌检测从培养时代到精准分子诊断时代的跨越。

作为全球首款基于数字PCR平台的血流感染辅助诊断试剂盒,此次获批的三类试剂盒具备超敏、精准、快速三大优势。这将显著提升患者在抗菌药物治疗前的病原学送检率和检出率,进而改善患者的长期预后与生存质量

数字PCR(digital PCR,dPCR)

PCR技术发展至今已至第三代,经历了定性PCR技术、定量PCR技术(qPCR) 与数字PCR技术(dPCR)三个阶段。数字PCR(Digital PCR,dPCR)是20世纪90年代末发展起来的一种核酸分子绝对定量技术,其基本原理是将一个样本分成上万份,然后分配到不同的反应单元中,使每个微滴单元包含一个或多个拷贝的核酸分子(即DNA模板)。dPCR检测过程主要包括样品的分散、PCR扩增、荧光信号采集与数据分析。

数字PCR与传统PCR技术相比,具有绝对定量、高灵敏性、高特异性、高耐受性的特点。dPCR凭借其独特的技术优势,在生物医学研究、疾病诊断和药物研发等领域具有广泛的应用前景。传统的血流感染定义为有全身感染症状,即有证据表明患者有发热(体温>38℃)或低温(体温<36℃)、寒战、低血压、少尿或高乳酸水平等1种或多种临床症状或体征,血培养呈阳性的全身性感染。但目前已知并非所有导致血流感染的病原体均可通过血培养检出,由于长期使用糖皮质激素及免疫抑制剂,使得发生血流感染后部分患者的全身急性炎症反应不典型,且部分高危血流感染患者在留取血培养标本前已经接受广谱抗微生物药物治疗,导致血培养假阴性率增加。所以目前血流感染是指患者血液中存在病原微生物,伴或不伴有感染的症状和体征。血流感染(bloodstream infection)作为一种严重的全身感染性疾病,易诱发脓毒症及多器官功能障碍综合征,病死率高,已经成为全球范围内主要的公共卫生负担之一。我国目前在血流感染发病率及病死率方面代表性的数据仍较匮乏。一项综合了72篇文献的分析研究结果显示,BSI总病死率为28.7%,医院获得性BSI的病死率为26.8%,显著高于社区获得性BSI的6.9%。对不同类型患者进行比较分析发现,普通住院患者BSI的病死率为20.7%,烧伤、血液病和/或恶性肿瘤以及重症监护室(ICU)患者BSI病死率更高,而在新生儿病房、肝病及糖尿病患者中则相对较低[1]。血流感染患者的预后与诊断时效性、准确性及初始抗微生物药物的合理应用密切相关[2]。目前,诊断血流感染的金标准仍然是血培养阳性,对疑有感染的患者,第一时间留取血培养是至关重要的。领航基因科技(杭州)有限公司此次推出的血流感染数字PCR检测试剂盒,基于自主研发的数字PCR平台,能够快速、超敏、精准地检测血液中的病原微生物。该试剂盒覆盖了引起血流感染权重最高的四大革兰氏阴性菌:大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌。其报告时间最快仅需2小时,有效弥补了传统血培养方法的不足,填补了市场空白,为全球血流感染患者提供了更快速、准确的诊断手段,有助于改善患者的预后和生存质量。领航基因科技(杭州)有限公司是一家专业从事基因科技领域产品研发、 生产、销售及服务的国家级高新技术企业。公司拥有高水准的多学科交叉技术研发团队和高素质的资深销售团队,建立了国际顶尖的研发中心及 GMP 生产基地,拥有一百多项自主知识产权。

公司专注于数字 PCR ( Digital PCR) 技术的研发,相关产品已获得多张 NMPA 注册证和 CE 认证。现已推出高通量、高性能、全自动的数字 PCR 系统平台,广泛应用于科研 、临床、公共卫生等诸多领域,为用户提供一站式服务解决方案。

领航基因将持续突破革新,充分发挥自身在科技成果转化和高新技术产业发展中的作用,致力于成为全球领先的基因科技产品和服务提供商。

[1]YANG Z Y, ZHAN S Y, WANG B, et al. Fatality and secular trend of bloodstream infections during hospitalization in China :a systematic review and meta-analysis[J]. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban,2010,42(3):304-307.

[2]Adrie C,Garrouste-0rgeas M, lbn Essaied W,et al. Attributablemortality of ICU-acquired bloodstream infections: impact of thesource,causativemicro-organism,resistanceprofileandantimicrobial therapy[J].J Infect,2017,74(2):131-141.

提示:

转载/商务,请加微信:datamed001

发表评论 取消回复